Трактат «О живописи» Л.Б. Альберти и некоторые проблемы искусства итальянского раннего Возрождения

Небольшому трактату Леона Баттисты Альберти «О живописи» (1435) посвящена столь обширная литература, что в ней с почти исчерпывающей полнотой иследован (или хотя бы затронут) весь комплекс вопросов – от эстетических и историко-культурных до филологических, связанных с этим ключевым для понимания многих художественных проблем раннего Возрождения текстом. И все же мы рискнем снова вернуться к некоторым положениям Альберти, позволяющим, как нам кажется, увидеть в новом ракурсе отдельные аспекты формирования и развития живописи раннего Возрождения.

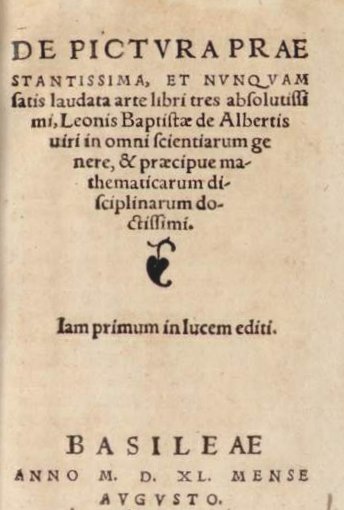

Трактат "De pictura" Л.Б. Альберти

Однако предварительно нам хотелось бы обратиться к некоторым вопросам более общего плана, существенным для понимания интересующих нас проблем. Прежде всего это постоянно привлекающий внимание исследователей, но по-прежнему неясный вопрос о назначении трактата Альберти. Безусловно, он был предназначен для тех, кто был менее сведущ в предметах, о которых пишет Альберти, чем сам автор, – недаром последний замечает в конце первой книги, посвященной линейной перспективе: «Я обычно в кругу своих друзей объясняю более пространно, со всякими геометрическими выкладками». Но трактат Альберти в то же время не является ни практическим руководством, посвященным ремеслу художника (как, например, написанная в конце XIV в. «Книга о живописи» Ченнино Ченнини), ни теоретическим сочинением, излагающим определенную систему взглядов, как более поздние трактаты об искусстве живописи. Альберти затрагивает в своем сочинении очень широкий круг вопросов – от общих до частных, от теоретических до практических, но не подчиняет их какой-либо жесткой системе, излагает в форме рассуждений или бесед о живописи, бесед, которые могли быть адресованы и профессионалам, и любителям искусства. В этом плане особенно знаменательно, что до нас дошли две авторские версии текста – итальянская, адресованная Брунеллески, и латинская, посвященная правителю Мантуи Джанфранческо Гонзага. Характер трактата Альберти и существование двух его версий стали основой для двух различных точек зрения на его назначение. Для одних исследователей – это руководство для художников, написанное с новых гуманистических позиций. Для других – это изложение новой системы взглядов на искусство живописи, предназначенное для гуманистически образованных ценителей искусства. Один из крупнейших современных исследователей текстов Альберти – Дж. Спенсер увидел в нем речь в похвалу живописи, нечто подобное цицероновской «oratio».

Текст трактата Альберти не оставляет сомнения в том, что Альберти хотел, чтобы его сочинение было «пригодным и полезным для живописцев». Он постоянно говорит о том, чего бы он хотел от художника и чего не следует делать живописцу. Заключая первую книгу, он пишет: «Я здесь изложил только самые первые наметки искусства, и я потому называю их наметками, что они должны служить начальной основой хорошей живописи для малообразованных живописцев». Все это свидетельствует о том, что Альберти писал прежде всего для художников. Но его работа не является практическим руководством, советы Альберти обращены не столько к их профессиональным навыкам, сколько к знанию и пониманию. Скажем, он не учит их смешивать краски, а объясняет, что все многообразие красок природы основывается на четырех основных тонах, рассуждает о связи цвета и т.п.. Единственным исключением является изложение им принципов линейной перспективы в первой и частично – во второй книгах трактата, где разработаны и теоретические основы, и практические принципы перспективного построения. Однако, как известно, эти разделы – единственные, которые могли бы дать основание видеть в работе Альберти руководство для художников, дают первую в ренессансной теории искусства формулировку принципов линейной перспективы, практическая же разработка их в искусстве предшествовала трактату. Поразившие современников перспективные ведуты Брунеллески относятся, видимо, еще к 10-м годам XI в. Около 1417 г. Донателло применил линейную перспективу в рельефе на постаменте статуи св. Георгия, а около 1427 г. Мазаччо дал в фреске «Троица» (Флоренция, церковь Санта Мария Новелла) классическое для раннего Возрождения перспективное построение. В 30-е годы XV в., когда был написан трактат Альберти, линейную перспективу достаточно уверенно применял даже фра Анджелико. С другой стороны, теория линейной перспективы, разработанная Альберти и получившая дальнейшее развитие в теоретических трудах Пьеро делла Франческа и Дюрера, по-видимому, не оказала немедленного и широкого воздействия на художественную практику. В флорентийских художественных кругах, к которым был обращен трактат Альберти, опирались преимущественно на традиции Брунеллески и Мазаччо, не говоря уже о том, что известный своим интересом к перспективе Уччелло пытался найти другиё принципы ее построения.

Вообще книга Альберти, в которой он так часто обращается к художникам, имела в этом плане странную судьбу. Видимо, она очень долго не доходила до адресата. Не случайно сохранилось только три списка итальянского текста, восходящих к XV в., а в XVI в. итальянская авторская версия была настолько забыта, что трактат был заново переведен на итальянский язык с латыни. Напротив, латинская версия дошла в 19 списках, что говорит о ее достаточно широкой известности в гуманистических кругах. Этот парадокс может быть объяснен самим характером трактата, тем, что он – хотел этого Альберти или нет – не является практическим руководством. Это изложение идей Альберти о живописи, написанное с гуманистических позиций и опирающееся на античную теорию красноречия. Альберти рассматривает живопись как одно из благороднейших искусств, способное внушать возвышенные представления, воздействовать на воображение и чувства зрителей. Он восхваляет возможность живописи уподобляться природе и обосновывает ее изобразительные методы. Он формулирует принципы художественного совершенства и разрабатывает идеальную модель картины, т.е. интересы Альберти-художника определяются теми проблемами, которые в момент, когда писался, трактат, больше входили в сферу гуманизма, чем в сферу художественной практики. Именно поэтому латинская версия трактата в большей мере нашла своего читателя, чем итальянская, и может, вне зависимости от споров о датировках обеих версий, считаться основной.

Вместе с тем «De pictura» Альберти – это идеальная программа нового искусства, в которой увидены с гуманистических позиций и очень точно сформулированы некоторые ведущие художественные тенденции раннего Возрождения.

Это прежде всего относится к разработанной Альберти модели «истории» (т.е. сюжетной многофигурной композиции), которую он считает «величайшей задачей живописи». Напомним это широко известное определение. «То, что в истории доставляет нам наслаждение, проистекает от обилия и разнообразия изображенного… Я скажу, что та история наиболее богата, в которой перемешаны, находясь каждый на своем месте, старики, юноши, мальчики, женщины, девочки, куры, собачки, птички, лошади, скот, постройки, местности и всякого рода подобные вещи. И я буду хвалить всякое изобилие, только бы оно имело отношение к истории».

В определении Альберти содержатся два важных требования: в сюжетной композиции, «истории», должно быть изобилие (copia), украшенное разнообразием (varietas). Эти термины, также как и термин «compositio» (композиция), как известно, заимствованы Альберти из римской риторики, сочинений Цицерона и Квинтилиана об ораторском искусстве. Но, как это было уже замечено некоторыми исследователями, понятия «varietas» и «copia» приобрели в культуре Возрождения новый, более широкий смысл. Так, М. Гозебрух увидел в varietas Альберти стилеопределяющее значение (stilbezeichnere Bedeutung) для искусства XV в., названного им «веком многообразия» (das Jahrhundert der Mannigfaltigkeit). Еще более широкое и, как нам представляется, плодотворное истолокование получило ренессансное понятие «varietas» у Л.М. Баткина, увидевшего в нем одну из важнейших мировоззренческих, а не только художественных категорий ренессансной культуры, выражение ренессансного способа видения мира, человека, жизни, истории. И действительно, copia и varietas – это свойства, которыми ренессансная мысль наделяет в XV в. и общую картину мира, и каждое отдельное явление, каждое понятие; и примеры, приводимые Л.М. Баткиным, можно было бы умножить. Достаточно напомнить, например, что в каждом бесконечном богатстве качеств, дарований, способностей видит Альберти в трактате «О семье» проявления превосходства человека, как он нанизывает одно за другим определения каждого из его дарований, видя все многообразие аспектов какого-либо свойства или понятия. Отсюда и характерный для гуманистов XV в. культ цицеронианского красноречия с его copia и varietas, отсюда отождествление у Лоренцо Валлы красноречия с мирской, светской культурой, трактовка его как признака возрождения античных традиций.

Возвращаясь к «De pictura» Альберти, заметим, что «обилие» и «разнообразие» являются для него важным эстетическим принципом. «Я хочу, чтобы… ни в одной фигуре не было того же жеста или позы, что в другой», – пишет он, восхищаясь «Навичеллой» Джотто, ибо там каждый из апостолов «лицом и жестом по-особому обнаруживает признаки душевного волнения», Альберти считает необходимым, «чтобы в картине можно было видеть все рода цветов и все виды каждого рода» и т.д.

Если обратиться теперь к реальному процессу формирования новых тенденций в итальянской живописи первой половины XV в. и попытаться определить, в чем заключается сущность рубежа, отделяющего суммарное, типизированное, еще отвлеченное от непосредственного контакта с натурой художественное видение XIV в. от принципов искусства раннего Возрождения, то следует говорить именно о таких категориях, как «copia» и «varietas». Они определяют новое, после эпохи Джотто, открытие мира, совершающееся в искусстве раннего Возрождения, открытие его многообразия, его живого, неповторимого облика, богатства его деталей, форм, красок, формирование нового, гораздо более конкретного и дифференцированного его видения. Эти тенденции узнаются в необыкновенной яркости и многообразии героических характеров у Мазаччо, той образной мощи и конкретности, с которой он видит облик людей, зданий, пространственную среду, движение света и теней. Они определяют радостный и светлый облик мира, широко распахивающего сияющую глубину своего пространства в росписях Мазолино в Кастильоне Олона. Они находят пленительное выражение в простодушном восторге фра Анджелико перед голубизной неба и зеленью долин, радостной пестротой красок одежд и оперения ангельских крыльев, многоцветием домов и цветущими садами. В 1435 г., когда Альберти писал свой трактат, varietas и copia уже утвердились в флорентийской (и не только флорентийской) живописи, и термины, заимствованные в античной риторике, оказались адекватными реальным тенденциям итальянского искусства именно потому, что отвечали их сущности. Тенденции эти, соответствовавшие существенным чертам ренессансного мировосприятия, следует, видимо, считать и основой художественного видения, утвердившегося в искусстве раннего Возрождения, а тем самым – и важной стилеобразующей категорией. В связи с этим следует подчеркнуть и особые функции линейной перспективы в искусстве раннего Возрождения. Это не только способ передачи трехмерности пространства, более совершенный, чем те, которыми пользовались мастера конца XIII–XIV вв., но и начало, организующее «обилие» и «многообразие» картины мира, придающее изображенному целостность, единство пространственной структуры, упорядоченность. Но это единство складывается из copia и varietas, которые являются первичными в мировосприятии раннего Возрождения.

Признав это, мы получаем возможность увидеть в определенном ракурсе некоторые явления итальянской и европейской художественной культуры начала и первой половины XV в. Прежде всего уточнить оценку франко-бургундской миниатюры начала XV в., творчества Мастера маршала Бусико и братьев Лимбургов, первооткрывателей облика мира во всем очаровании его многообразия и живой конкретности. Зародившись в пределах того течения, которое часто и достаточно условно называют «интернациональной готикой», их искусство представляет принципиально новое явление, соответствующее формирующимся в это время ренессансным представлениям о мире.

В новом ракурсе можно увидеть и некоторые широко известные парадоксы художественных вкусов гуманистов XV в. Если в 1423 г. флорентийский гуманист Лалла Строцци заказал алтарный образ «Поклонение волхвов» крупнейшему позднеготическому живописцу Италии Джентиле да Фабриано, то это отнюдь не является доказательством консервативности художественных вкусов заказчика. Напротив, на фоне более аскетичной, унаследовавшей тречентистскую суммарность языка, поздней флорентийской готики, искусство Джентиле с его увлеченностью деталями и светской праздничностью должно быть воспринято во Флоренции как новое слово. Напомним, что Мазаччо, лишь за год до этого записавшийся в цех, только приступал к выполнению первых флорентийских заказов, находился в самом начале своего короткого творческого пути. Еще более показателен в этом смысле «парадокс Пизанелло», с которым неизбежно сталкивается каждый исследователь, обращающийся к проблемам становления раннего Возрождения и формирования гуманистических воззрений на изобразительное искусство. Напомним, что в первой половине и середине XV в. именно Пизанелло, а не Мазаччо (которого мы сейчас с полным правом считаем основоположником живописи раннего Возрождения) был излюбленным художником гуманистов. Ни об одном другом живописце XV в. не было сложено столько похвальных стихов, а Гварино да Верона посвятил ему латинскую поэму. Мазаччо же попал в перечень крупнейших художников этой эпохи лишь в последней четверти XV в. у Аламанно Ринуччини, Кристофоро Ландино, Джованни Санти. Проще всего было бы объяснить этот парадокс тем, что поэты и гуманисты, восхвалявшие Пизанелло, принадлежали к североитальянскому кругу и еще почти не знали нового флорентийского искусства, и напротив – перед их глазами были многочисленные образцы поздней готики, что эти авторы, следуя моделям, почерпнутым. из античных источников, непременно хотели найти нового Апеллеса, и этот Апеллес был обретен в лице Пизанелло. Однако те, кто восхвалял Пизанелло, видели в нем провозвестника нового искусства и достаточно четко сформулировали, в чем они видели эту новизну. В этом смысле особенно показательна небольшая поэма Гварино да Верона, написанная, по-видимому, в конце 20-х или середине 30-х годов XV в., т.е. почти одновременная трактату Альберти «De pictura». Поэму эту обычно принято противопоставлять трактату Альберти. Между тем, учитывая, что поэма Гварино имела несколько иное назначение, нежели работа Альберти, нетрудно обнаружить между ними много точек соприкосновения. Поэма Гварино – это тоже своеобразный манифест нового искусства, и восхваляя Пизанелло, автор подчеркивает в его творчестве три основополагающих признака нового искусства. Прежде всего это мастерство подражания природе, с которой, как он пишет, сравнялся Пизанелло (quis naturae opera, cunctis mirantibus, aequas). Второе, что особенно восхищает Гварино, – это качества, которые можно определить альбертиевскими терминами «copia» и «varietas» – передача облика зверей и птиц, деревьев, ночных сцен, сияния луны и холода зимы, цветущих весенних лугов и т.п. Эта часть поэмы Гварино носит характер скорее программы, чем конкретного описания – недаром из работ Пизанелло здесь упомянут только «Св. Иероним». Но, сопоставляя эту программу с рисунками Пизанелло и его росписями мантуанского Палаццо Дукале, «Св. Георгием» веронской церкви Сант’Анастасия и «Св. Евстахием» Лондонской Национальной галереи, нельзя не прийти к заключению, что она основана на реальном характере творчества Пизанелло, что именно обилие и неповторимость, натурная достоверность деталей делали Пизанелло художником нового времени в глазах гуманистов. Наконец, очень важно и то, что Гварино восхищает организованность, законченность пестрой и многообразной картины мира у Пизанелло, «симметрия вещей и согласие членов» (symmetria rerum et concordia membris). В этом случае программное начало поэмы Гварино выражено еше более отчетливо. Требования упорядоченности, «правильных мер», по определению Гиберти, выражавшие тенденцию подняться над эмпирически-перечисленным началом, чрезвычайно характерны для складывающейся в XV в. гуманистической концепции искусства. И то, как четко сформулировано оно у Гварино, опровергает распространенное мнение о большой архаичности его художественных вкусов. Напомним, что у Альберти это требование сформулировано более расплывчато: «Я хотел бы, чтобы обилие это было украшено некоторым разнообразием, а также чтобы оно было умеренным и полным достоинства и стыдливости», – пишет Альберти, осуждая живописцев, которые «не оставляют в картине пустого места». Понятие «concinnitas» появляется только в его трактате об архитектуре.

Таким образом, позиции Гварино достаточно характерны для гуманистической концепции искусства XV в. Поэтому тот факт, как много значат для него те качества живописи Пизанелло, которые соответствуют понятиям «copia» и «varietas» у Альберти, какую принципиальную новизну видит он в этих качествах, вновь подтверждает нам некоторые существенные черты гуманистических представлений об искусстве и реального процесса художественного развития в Италии XV в. Поэтому отнюдь не случаен известный, многократно комментировавшийся в научной литературе выбор четырех ведущих художников этой эпохи, сделанный в 1456 г. учеником Гварино – Бартоломео Фацио в его «Жизнеописаниях знаменитых людей» («De viris illustribus»). Фацио называет имена Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, Джентиле де Фабриано и Пизанелло. Этот выбор опять-таки не свидетельствует о консервативности вкусов Фацио – ведь самыми замечательными скульпторами своего времени от считает Донателло и Гиберти. Наоборот, он глубоко закономерен, так как Фацио видит в названных им четырех художниках совершенство «подражания природе», изобретательность и богатство деталей; так, описывая не дошедших до нас «Купающихся женщин» ван Эйка, он восхищается и искусством, с которым изображено зеркало, отражающее одну из них, и изображениями старухи, лошадей, крохотными фигурками мужчин, горами и замками, виднеющимися в окне. Вернувшись после этого к описанию «истории» у Альберти, нельзя не сделать вывода, что и для Альберти идеалом современного художника вряд ли мог быть Мазаччо, хотя он и называет имя последнего рядом с именами Донателло, Гиберти, Луки делла Роббия в посвящении, адресованном Брунеллески, в итальянской версии трактата «О живописи». Категория «varietas» так много значила в мышлении XV в., настолько определяла представление о мире и об искусстве, что при всем огромном влиянии, которое оказал Мазаччо на формирование живописи флорентийского раннего Возрождения, он остался как бы в стороне от развития некоторых ведущих ее тенденций. Вернее, обнаруживая в героической обобщенности своего художественного видения связь с традициями Джотто, он намного опередил свою эпоху с присущим ей пафосом разнообразия. Отсюда и своеобразие исторического места Мазаччо – великого реформатора итальянской живописи, не имевшего в то же время непосредственных продолжателей и не создавшего, в отличие от Джотто, школы. В век varietas его искусство было «puro senza ornato», «лишенным украшенности», как пишет о нем Кристофоро Ландино. Напомним, что понятие «украшенность», «украшенное» (ornatus) входит в определение «varietas» и «copia» у Альберти («обилие, украшенное разнообразием»). Именно эти понятия, соответствовавшие мировосприятию XV в., стали важными стилистическими категориями. Альберти настолько точно уловил их в момент формирования раннего Возрождения, что как бы предугадал некоторые тенденции дальнейшего развития итальянской живописи XV в. Характерно, что временем их кульминации является последняя треть XV в. М. Бэксенделл дает интересное сопоставление определения исторической композиции у Альберти и текста контракта, заключенного в 1485 г. Доменико Гирландайо с Джованни Торнабуони, заказчиком фрескового цикла в хоре флорентийской церкви Санта Мария Новелла. Контракт предусматривал, чтобы в фресках были «человеческие фигуры, здания, замки, города, горы, холмы, равнины, скалы, различные одежды, разнообразные домашние животные, птицы и звери». Это почти цитата из Альберти, его модель исторической композиции. И одновременно это тот тип композиции, который очень характерен для раннего Возрождения; возможно, например, что сходная программа была предложена Беноццо Гоццоли, когда он писал на стенах домашней капеллы Медичи «Шествие волхвов» (Флоренция, палаццо Медичи-Риккарди, 1459–1461). Но особенно большое распространение этот тип композиции находит в монументальной живописи последней трети XV в. Это очень важное обстоятельство. То, что иногда трактуют как чрезмерную разговорчивость, дробность, излишнюю детализацию живописи позднего кватроченто, фресок Гирландайо и Пинтуриккио, росписей Сикстинской капеллы в Риме или Палаццо Скифанойя в Ферраре, живописных панно Джентиле Беллини и Карпаччо, усматривая в них отступление от главной, «героической» линии развития искусства раннего Возрождения, может быть увидено и в ином ракурсе. Это кульминация тех стилистических тенденций, того видения мира, которые являются в действительности определяющими для живописи раннего Возрождения, для мировосприятия этой эпохи и которые были сформулированы Альберти и Гварино еще в 20–30-е годы XV в.

В заключение хотелось бы остановиться на том, какую разработку получает в трактате Альберти проблема движения. Изученная значительно меньше, чем другие проблемы, связанные с трактатом, она чрезвычайно важна и потому, что является одной из центральных, и потому, что ни Гварино, ни Фацио ее не затрагивают. Между тем для Альберти передача движения – одно из главных условий того, чтобы живопись стала как бы живым подобием реальности, обрела те качества, которые сформулированы в его знаменитом определении: «Живопись содержит в себе такую божественную силу; она не только, как говорится о дружбе, заставляет отсутствующих казаться присутствующими, но более того: она заставляет мертвых казаться живыми по прошествии многих веков, так что мы узнаем их, испытывая великое изумление перед художником и великое наслаждение». В движении, по Альберти, раскрывается жизнь всего изображенного: «… живописец, желая выразить жизнь в предметах, будет изображать их в движении». Движение теснейшим образом связано у Альберти с его концепцией «истории», с ее задачей взволновать изображенным зрителя, передать величие души и силу переживаний изображенных персонажей. Поэтому он напоминает: «… все тела должны двигаться в соответствии с замыслом данной истории», «история будет волновать душу тогда, когда изображенные на ней люди будут всячески проявлять движения собственной души». Несомненно, в этом можно увидеть отражение желания Альберти уподобить живопись по ее воздействию на чувства и воображение зрителей искусству красноречия. Но понимание движения и жеста у Альберти как выражение жизни и душевных эффектов выдает в нем также и современника Донателло, Мазаччо, Якопо делла Кверча, является одной из важных художественных проблем раннего Возрождения. М. Бэксенделл обратил внимание, что эта проблема разрабатывается и в кватрочентистских трактатах по танцевальному искусству.

В концепции движения у Альберти есть некая двойственность. С одной стороны, он исходит из античной традиции, напоминая, что «… движения души познаются из движений тела», на примере памятников античного искусства; в частности, он повторяет за античными авторами описание красноречивости жеста Агамемнона, в горе закрывающего лицо плащом на картине Тиманфа «Жертвоприношение Ифигении». Но, с другой стороны, Альберти настоятельно советует, чтобы определенному типу персонажа соответствовал и определенный тип движения: «Движения и позы дев должны быть чинными, полными простоты, и в них скорее должна чувствоваться нежность покоя, чем сила… Движения мальчиков должны быть легкими, веселыми, обнаруживать некоторое величие духа и хорошую силу. Движения мужчин должны отличаться большей твердостью, красивыми и искусными позами», т.е. здесь речь идет о некоем типизированном и, возможно, даже стилизованном рисунке движения, об ином понимании движения, которое может быть выражено не столько пластически, сколько графически. Оно в какой-то мере сродни тому движению, которым Альберти советует наделять и неодушевленные Предметы: «… принято видеть какое-либо движение и в волосах, шерсти, ветвях, листве, одежде». В этом случае Альберти советует применять семь видов движения – вверх, вниз, вправо, влево, внутрь, наружу, кругом. Он поясняет, как это надо делать на знаменитом, постоянно цитируемом примере: «Мне, безусловно, хотелось бы видеть в волосах все семь упомянутых мною видов движения: пусть они закручиваются, как бы желая заплестись в узел, и пусть они развеваются по воздуху, подобно пламени, частью же пусть сплетаются друг с другом, как змеи, а частью – вздымаются в ту или другую сторону». Ни один исследователь, цитирующий эти слова, не обходится без упоминания о поразительном сходстве описания Альберти и развевающихся золотых волос Венеры у Боттичелли («Рождение Венеры». Флоренция, Уффици, ок. 1485.). К этому вопросу мы еще вернемся, но прежде обратимся к тезису Альберти. Исдледователи прослеживают связь описанных Альберти семи видов движения с семью видами жестов, которыми Квинтилиан рекомендовал идеальному оратору подкреплять свои слова. Но, если это и так, то положение Квинтилиана у Альберти очень сильно трансформировано, так как если в первом случае речь идет о пластике жеста, соответствующего смысловым акцентам и экспрессии речи, то у Альберти это вид движения, присущего неодушевленным вещам – волосам, тканям, ветвям деревьев под действием внешних сил, наполнявших их жизнью. Недаром Альберти в таких случаях советует «… изображать на картине лики ветров, Зефира или Австра, дующих из облаков, отчего одежды их развеваются по ветру».

Два вида движения, о которых пишет Альберти, получили в искусстве раннего Возрождения неравномерное воплощение. Выражение в пластике позы и жеста сильного, яркого душевного движения оказалось доступно только немногим большим мастерам и привлекало преимущественно первое поколение кватрочентистов – Мазаччо, Донателло, Якопо делла Кверча. Но в целом для раннего Возрождения, его стилистических принципов более характерен контраст некоторой статуарности, статичности даже самых резких поз и жестов и стремительной, даже утрированной динамики линий, играющих огромную роль в передаче движений и душевных порывов. Напомним, например, о «Давиде» Кастаньо (Вашингтон, Национальная галерея, ок. 1449 г.) с его развевающимися одеждами и волосами, клубящимися как змеи на голове Медузы Горгоны. В мировосприятии XV в. картина мира во всей ее пестроте и многообразии предстает скорее как статичная, неизменная, чем как находящаяся в развитии. Та высочайшая степень эстетической значительности, гармонической упорядоченности, которую получает эта неизменность у такого мастера, как Пьеро делла Франческа, в высшей степени характерна для раннего Возрождения. Этим можно объяснить, почему в мастерских раннего Возрождения интерес к человеческой фигуре в движении был невелик. Такого рода штудии появляются лишь в 60–70-е годы XV в. в боттегах Поллайоло и Веррокио, но по-настоящему изучать механизм движения, позы, жесты и выражение в них душевных аффектов стал только Леонардо, и это является одним из существенных аспектов его реформы итальянского искусства.

Поэтому для проблематики искусства раннего Возрождения особенно большой интерес представляет второй вид движения, описанный Альберти, и в частности его генезис. Он, видимо, лишь отчасти связан с античными традициями – и, как мы говорили, с теорией семи движений у Квинтилиана, и, несомненно, с теми мотивами, которые могли быть знакомы Альберти по рельефам античных саркофагов и росписям ваз. И в то же время нельзя не вспомнить о современном Альберти искусстве, грациозной плавности и ритмическом богатстве рисунка складок в рельефах Гиберти, стремительном вихре линий в набросках позднеготических мастеров Парри Спинелли и Стефано да Верона. Сближение двух последних имен с именем Альберти может показаться произвольным. Однако нельзя забывать о том, что элементы готической стилистики, готическая каллиграфия легких, одухотворенных, полных динамики линий были в значительной степени унаследованы искусством раннего Возрождения. Отзвуки этого можно проследить и у Альберти. Недаром он пишет:»Особенно изящны и очень живы те движения, которые устремлены вверх, к небу».

Таким образом, идеальная модель «истории», разработанная Альберти, введение им понятий «copia» и «varietas», его трактовка движения, при всей их теснейшей связи с античными источниками, в особенности с античной риторикой, преломляют в себе и формулируют те тенденции, которые были свойственны художественной жизни первой трети XV в. – эпохи становления раннего Возрождения. В то же время Альберти сформулировал те тенденции, которые относятся к числу ведущих, стилеобразующих для всего XV в. Наконец, чрезвычайно важно и интересно то, что наиболее полное и адекватное прочтение многих существенных положений Альберти дает флорентийская живопись последней трети XV в., особенно. творчество Боттичелли. Искусство этого времени впервые дает нам ясные свидетельства того, что трактат Альберти художники читали: сюжет «Клеветы» Боттичелли, такие его мотивы, как группа трех граций в «Весне», развевающиеся волосы Венеры явно почерпнуты у Альберти. В известном смысле флорентийское искусство последней трети XV в. являет нам высшее воплощение идей Альберти, кульминацию тех тенденций, которые представляют один из существенных аспектов раннего Возрождения. Это позволяет более точно определить историческое место этого периода, так же как и историческую оценку некоторых художественных явлений первых десятилетий XV в., времени становления раннего Возрождения.